鋪實浙江“共富路” 林業跑出“加速度”——浙江林業推進共同富裕十大典型案例

從三潭印月到百山之祖,從活力山水到詩畫江南,從生態共美到人民共富,在“七山一水二分田”的浙江,綠色是最亮的底色,也是扎實推進共同富裕示范區建設重要的一環。

2021年6月,中央賦予浙江高質量發展建設共同富裕示范區的光榮使命。在宏大的戰略布局中,浙江省林業部門認真貫徹落實黨中央、國務院和省委、省政府有關共同富裕工作的統一部署要求,勇擔使命,砥礪前行,以高質量發展為基石,以共建共享為導向,扎實推動國家林業和草原局各項支持政策全面落地,積極謀劃實施新項目、新政策、新舉措,在“共富路”上跑出林業“加速度”。

為充分發揮林業在推動共同富裕示范區建設中的重要作用,近日,浙江省林業局組織開展“林業推進共同富裕十大典型案例”評選活動,活動從具有林業辨識度、社會影響力、群眾獲得感的角度出發,經地方推薦、網絡投票、專家評審,一批“沾著泥土、冒著熱氣”的案例破土而出,為林業推進共同富裕提供“浙江之策”。

打通“生態”與“富民”轉化通道

百山祖

生態為先、品牌賦能。依靠得天獨厚的生態優勢和美美與共的“綠色寶藏”,麗水市堅持“共抓大保護、不搞大開發”,以“國家公園+”孕育興林富民活力源,出臺錢江源-百山祖國家公園創建區百山祖片區林地地役權補償收益質押貸款和貼息貸款等政策機制,創推“國家公園+地役權”“國家公園+綠色金融”“國家公園+森林碳匯”“國家公園+生態品牌”等系列“國家公園+”模式,破解了全國面臨的生態產品“難度量、難抵押、難交易、難變現”等系列難題,釋放出生態改革最大紅利,著力滿足了國家公園生態保護和生態產品價值實現需求。

在國家公園創建過程中,麗水實現了從生態顏值向經濟價值轉變,從產品直供向模式提供轉變,從“生態佳”向“生態+”邁進,園內3.23萬村民年可獲集體林地地役權補償收入2805萬元,村集體年經濟收入新增20萬元以上;累計發放林地地役權補償收益質押貸款3729萬元,森林碳匯帶動農民創收5.5萬元,有力推動了麗水共同富裕美好社會山區樣板建設。

助推鄉村旅游

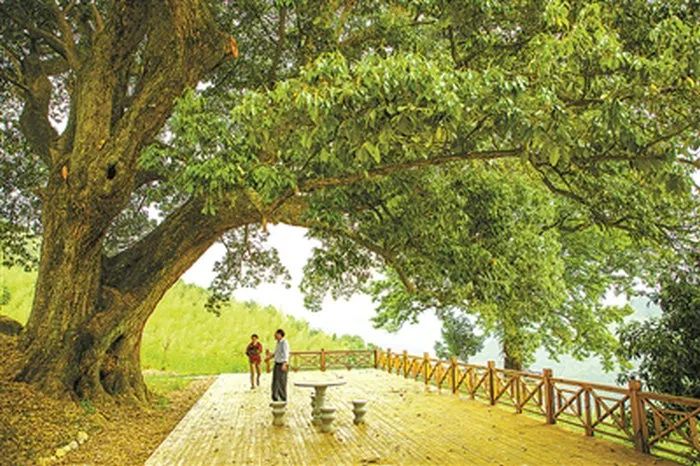

磐安古樹公園

古樹名木無價,是鄉愁,是活文物,也是磐安生態發展過程中的“綠色瑰寶”。

磐安縣地處浙江之“心”,縣域內共有古樹名木5581株。自2016年開始,磐安縣在“保護優先、處處是景”的古樹保護管理體系基礎上,創造性地提出打造古樹公園的保護思路,通過建古樹公園保護古樹、傳承生態文明,創造鄉村旅游全新增長點,實現以綠色發展推動共同富裕。

截至目前,全縣共完成一級古樹保護856株,二、三級古樹保護860株,建成古樹主題公園84個,數量在全省居首位,全國范圍內也屬前列。古樹公園成為磐安縣休閑養生旅游“一號產業”的一張“金名片”,成了名副其實的惠民富民工程。2021年實現旅游總收入46.94億元,增長17.5%,接待游客290.46萬人次,增長11.12%。

建五大平臺振油茶產業

常山油茶豐收

“我們不僅要讓油茶成為常山人的‘黃金油’,也要用它鋪好全國油茶從業者的共富路。”在浙江常山,油茶是支柱產業,也是老百姓心中的“致富果”。

為破解鄉村振興難題,挖掘區域發展新動力,常山縣趁著“共富產業”東風,秉持“一切為了U”的核心理念,將發展油茶產業列入“兩山”轉化行動。通過強化頂層設計、厚植產業基礎,不斷拓寬“兩山”轉化通道,圍繞油茶“產研銷”全環節搭建“共富果園”改革平臺推動規模化經營、“院校共建”研發平臺推動科技化管理、“一份常禮”銷售平臺推動品牌化營銷、“產學研旅”融合平臺推動景區化打造、“油茶指數”發布平臺推動全國化發展五大平臺。

在探索過程中,常山縣以“公司+村集體+農戶”經營模式,發展油茶林上、林下雙經濟,逐漸形成、完善并推廣油茶產業“共建、共管、共享”的發展理念,為共同富裕示范區縣域典范貢獻油茶力量。

打造“共同富裕”新樣本

慶元合作造林現場

“我領到的分紅最多,1.5萬元。” 慶元賢良鎮石川村村民吳達旺手里拿著一沓現金,臉上溢滿了笑容。這一筆分紅正是來自第一輪國鄉合作造林項目。

自20世紀七八十年代開始,慶元縣創新開展國鄉合作改革,采取“國有林場出資金技術,農戶以林地入股,收益按比例分成”的方式,按照“林地權屬不變,林木權屬共有,經營收益共享”的原則,將全縣閑置零碎的林地統一流轉整合,實施規模化集約化經營,建成國鄉合作造林基地30多萬畝,價值超過17億元。已累計向村集體和農民兌現收益1.6億元,被列為全省唯一的國鄉合作經營改革創新試點縣。

為全力栽好“國鄉合作”這一共同富裕“搖錢樹”,慶元縣將迭代升級國鄉合作2.0模式,對全縣59萬畝集體商品林資源進行集中收儲和整合優化,實施珍貴樹種造林、杉木大徑材培育以及林下經濟發展,全面提升森林資源的復合效益,打造“富裕森林”,釋放帶動增收能力。搭建“兩山銀行”融資平臺,打通資源變資產、資產變資本通道,探索森林生態資源優勢轉化為經濟發展優勢的生態產品價值實現路徑。

助力農民增收致富

臨安山核桃產業大腦

山核桃是臨安的主導產業,種植面積57萬畝,加工量占全國80%,全產業鏈產值約50億元,是臨安西部山區15萬農民的主要收入來源。

根據產業鏈主體的需求,臨安區從“如何賣得好”這個切口進行山核桃產業數字化改革,緊緊圍繞“哪里合適種”“如何種得好”“如何加工好產品”“如何賣得好”等三產融合發展的核心問題謀劃開發山核桃產業大腦。

山核桃產業大腦聚焦規模化經營、生態化治理、原料交易、標準化加工和品牌培育等核心業務,梳理適度規模流轉、綠色生產、原料價格信息對稱、食品安全監管、消費者信任等重大需求,重點開展現代化未來農場建設、升級全流程社會化服務,推進標準化加工,加強品牌管理建設,實現產業鏈重塑,形成了“產業大腦+未來農場+透明工廠+N個多跨應用場景”的基本構架。

山核桃產業大腦綜合應用,取得了顯著的社會效益和生態效益,2021年經濟效益估算提升8%左右,即4億元左右。臨安山核桃區域公用品牌價值達到29.82億元,連續4年榮膺堅果類排名第一。

發展森林康養產業

文成猴王谷森林康養基地

作為浙南典型的山區縣,文成生態資源豐富,歷史文化底蘊深厚。文旅融合,成為打開文成前進發展的一把“金鑰匙”。

文成全縣森林覆蓋率72.4%,空氣質量優于國家一級標準,是中國長壽之鄉、國家生態縣、中國氣候養生福地,也是溫州高品質景區最集中、旅游收入增長最快的縣。2017年以來,文成依托自然資源稟賦,大力發展森林康養產業,積極打造全要素配套、全產業聯動、全社會參與的森林康養度假產業集群,實現產業和文化、生態與業態的高度融合,形成了林業共富新的經濟增長極。

截至目前,全縣森林康養產業總投資達15億元,森林景觀利用類總產值達22.16億元,其中森林康養與休閑類產值達3.2億元;創成省市森林康養基地各3個,其中3家被列入國家級森林康養試點建設單位。

走出山區共富新路子

龍泉野生靈芝

靠山吃山,林地是龍泉農民賴以生存的基礎,也是實現共同富裕的最大資源。

龍泉立足林業大縣實際,率先以公益林數字化改革為突破口,建設運行“益林富農”多跨場景應用,創新性形成權界明晰、資源管理、林農致富、林業發展、林區安全5條共富路徑,有效破解林農持續增收渠道不多,林業生態產品難度量、難抵押、難交易、難變現等問題,實現了資源共享綠覆美、產業富民發展美、數智改革制度美、文化鑄魂精神美的共富圖景。

目前,“益林富農”多跨場景應用改革成效明顯。通過首創數字落界方法,完成173萬畝公益林和3萬余畝商品林的落界,山林糾紛從2019年的584件斷崖式下降至2021年的4件,下降99.3%;通過推動林地線上流轉,累計發布林地流轉供需信息385條6.1萬畝,成功流轉153宗3.06萬畝;通過森林植被碳儲量、碳匯量計算,已達成3筆碳匯交易,涉及林業碳匯減排量582噸,累計創收5.82萬元,發放首筆20萬元林業碳匯質押貸款。

山中新天地 林間大課堂

余杭長樂森林公園

以“生態、生存、生活、生命、生長”為核心理念的生態教育是長樂林場生態保護的最大成果,也是其探索“生態共富”的一大特色。

長樂林場位于杭州市西北部,地處大徑山鄉村國家公園范圍內,是浙江省創辦最早的國有林場,林地經營總面積約2.2萬畝,森林覆蓋率超過85%。近年來,長樂林場以“國有林場”為圓心,以自身自然資源優勢為依托,融入當地大徑山國家鄉村公園建設,以“營地+”模式整體推動自然教育活動的開展,被學員形象地譽為“山中新天地,林間大課堂”。

秉承“物質共富”與“精神共富”兩手抓的模式,長樂林場每年為當地帶來近60萬人次的客流量,提供就業崗位400余個;每年采購周邊農戶的蔬菜、禽蛋、春筍等鄉土特色產品200余萬元,帶動周邊鄉村民宿、餐飲等產業不斷發展,年增收近千萬元,探索出了一條生態教育縱深發展、林場轉型持續增收的發展新路子。

扎牢花木之鄉根基

長興花卉苗木旅游景點

40年來,匯聚農民致富夢想的星星之火,長興將零散、低質量、小規模的苗木產業建設成了惠及3萬余戶農戶、年銷售額30多億元的致富產業。

全縣苗木種植面積達28.3萬畝,畝均產值超過1萬元,占2021年全縣農林牧漁總產值的23.71%。建成中國長興花木城一座,注冊國家級專業合作社一家,創建省級龍頭企業15家、省級專業合作社21家,成立縣級花木協會單位一個,發展持證種植企業780家。連續11年舉辦中國長興花木大會,訂單量從8000萬元攀升到4.8億元,2020年被評為省級花卉苗木產業示范縣。

多年來,長興花木產業堅持把政策導向作為引領示范,科技人才作為發展基礎,機械裝備作為強農工具,走出了一條從“賣樹”到“賣風景”、從“美麗風景”轉化為“美麗經濟”的“減量增效、提檔升級”融合發展之路。

推進“竹山”變“金山”

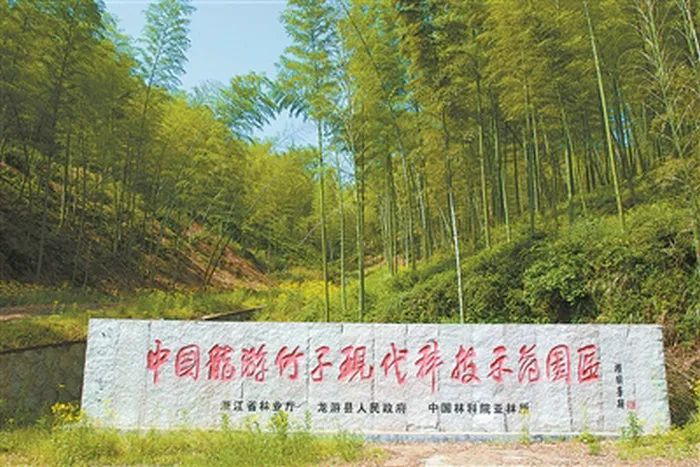

龍游竹子示范園區

竹海浩瀚,林木蔥蘢,成就了龍游特色的生態之美,也為林木促共富提供了破題之道。

作為全國竹產業的最佳集散地之一,龍游縣以持續拓寬竹資源“兩山”價值轉換通道為核心,實施布局竹材初加工、打造全竹綠色循環園、開發竹纖維工藝造紙、做強食用筍龍頭企業、著力科技支撐竹產業發展五大核心舉措。以綠色共生、產業共融、文化共興、云端共智、改革共進、區域共美6項為主要發展方向,把生態資源轉化為發展資本、生態優勢轉化為發展實力,帶動竹區10萬竹農增收致富。

錨定林業推動共同富裕跑道,龍游縣以生態產品價值實現機制為創新,積極打造“竹業促富”“碳匯造富”“名山帶富”等一批標志性成果,逐步走出一條符合龍游實際、具有山區特色的高質量發展林業促共富之路。