前 言

本文件按照 GB/T 1.1-2020《標準化工作導則 第 1 部分:標準化文件的結構和起草規則》的規定起草。

本文件的某些內容可能涉及專利。本文件的發布機構不承擔識別專利的責任。

本文件由江蘇省生態環境廳提出并歸口。

本文件主要起草單位:江蘇環保產業技術研究院股份公司、中國環境科學研究院。

本文件主要起草人員:。

引 言

為貫徹落實《關于推進農村黑臭水體治理工作的指導意見》《農村黑臭水體治理工作指南(試行)》《關于全面推進鄉村振興加快農業農村現代化的意見》《關于加強農村生態環境保護促進鄉村振興的通知》《農業面源污染治理與監督指導實施方案(試行)》《關于深入推進美麗江蘇建設的意見》,科學指導農村黑臭水體治理工作,解決農村突出水環境問題,提升農村人居環境質量,有效改善農村生態環境,結合江蘇實際,制定本文件。

農村黑臭水體治理技術指南

1 范圍

本文件提供了農村黑臭水體排查、治理技術、效果評估、長效管理的建議。

本文件適用于江蘇省農村黑臭水體排查治理工作。

2 規范性引用文件

下列文件中的內容通過文中的規范性引用而構成本文件必不可少的條款。其中,注日期的引用文件,僅該日期對應的版本適用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。

GB 5084 農田灌溉水質標準

GB 7959 糞便無害化衛生要求

GB 11607 漁業水質標準

GB 18596 畜禽養殖業污染物排放標準

GB 18918 城鎮污水處理廠污染物排放標準

GB/T 25246 畜禽糞便還田技術規范

GB/T 31962 污水排入城鎮下水道水質標準

GB/T 36195 畜禽糞便無害化處理技術規范

GB/T 37066 農村生活垃圾處理導則

GB 50014 室外排水設計標準

GB/T 51347 農村生活污水處理工程技術標準

CJJ/T 54 污水自然處理工程技術規程

HJ 497 畜禽養殖業污染治理工程技術規范

HJ 2005 人工濕地污水處理工程技術規范

NY 525 有機肥料

DB 32∕T 2518 農田徑流氮磷生態攔截溝渠塘構建技術規范

DB 32/T 3258 河湖生態疏浚工程施工技術規范

DB 32/3462 農村生活污水處理設施水污染物排放標準

DB 32/4043 池塘養殖尾水排放標準

水和廢水監測分析方法(第四版)(增補版)

人工濕地水質凈化技術指南(環辦水體函〔2021〕173 號)

3 術語和定義

3.1 農村黑臭水體 rural black-odorous water

各縣(市、區)行政村(社區等)范圍內顏色明顯異常或散發濃烈(難聞)氣味的水體。

3.2 農村生活污水 rural domestic sewage

農村居民生活、農村公共服務設施產生的污水。

注:農村居民生活產生的污水,主要包括廚房污水、生活洗滌及沐浴污水和廁所污水。

3.3 畜禽糞污無害化處理 sanitation treatment of fecal residue and wastewater

利用高溫、好氧、厭氧發酵或消毒等技術使畜禽糞污達到衛生學要求的過程。

3.4 生態疏浚 ecological dredging

采用環保型的施工機械設備,去除水體底表層被污染的淤泥,并控制施工過程中污染物擴散,且不破壞水體生態系統,以減輕水體內源污染負荷的施工技術方法。

3.5 生態護岸 ecological embankment

利用植物或者植物土木工程相結合,對河流、湖泊等水體岸邊帶進行防護的一種河道護坡形式,具有防止河岸塌方、維持岸邊生物群落自然生長、溝通地表地下水聯系、增強河道自凈能力的功能和自然景觀效果。

4 工作程序

農村黑臭水體治理工作程序見圖 1。

5 排查

5.1 黑臭識別

5.1.1 識別范圍

行政村內村民主要集聚區向外延伸 500m 公共區域內的水體,以及村民反映強烈的黑臭水體。農戶庭院內的池塘、魚塘等水體不納入排查范圍。城鄉結合部已列入城市黑臭水體清單的不再列入。

5.1.2 識別標準

5.1.2.1 感官判斷

依據感官特征識別黑臭水體。識別范圍內的水體存在異味、顏色明顯異常(如發黑、發黃、發白等)任意一種情況即為黑臭。

5.1.2.2 公眾評議

感官判斷有爭議的水體,可通過問卷調查開展公眾評議判斷水體黑臭狀況。每個水體的調查問卷有效數量不宜少于 30 份,認為有“黑”或“臭”問題的人數占被調查人數 60%以上,識別為黑臭水體。

調查對象為水體周邊半徑 500m 范圍內的居住村民、商戶等。調查表可參考附錄 A 中表 A.1。

5.1.2.3 水質監測

當開展公眾評議有困難時(如有效問卷數量不足 30 份等),可通過水質監測判斷水體黑臭狀況。水質監測指標包括透明度、溶解氧、氨氮 3 項指標。3 項指標中任意 1 項達不到表 1 閾值,識別為黑臭水體。當只有透明度指標不達標,且不達標是由水體含泥沙量較大引起的,不識別為黑臭水體。監測點宜沿水體每 200m-600m 間距設置,每個水體的監測點不應少于 3 個。取樣點一般設置于水面下 0.5m 處,水深不足 0.5m 時,應設置在水深的 1/2 處。

5.2 現狀調查

5.2.1 環境條件調查

5.2.1.1 水質現狀調查包括污染類型、污染物濃度、黑臭發生時段、持續時間等。

5.2.1.2 水文條件調查包括邊界范圍、水面大小、水位、水深、流向、流速、流量、坡度、補給水源、匯水范圍及范圍內土地利用性質與周邊水系的連通關系等。

5.2.1.3 水體岸線硬化狀況調查包括硬化岸線和河湖床的面積、硬化厚度、硬化類型等。

5.2.1.4 入河(塘)排污口情況調查包括排污口位置、污染物來源、污染類型、排放量、排放濃度、變化特征等。

5.2.1.5 其他情況調查包括地方政策及規劃、排水體制、氣象條件、影響人數、投訴情況、周邊生態環境敏感目標、水體功能、水生植物與動物等。

5.2.2 污染源調查

5.2.2.1 農村生活污水調查包括人口及聚集程度、污水產生量、污水收集、治理和排放情況等。

5.2.2.2 農村廁所糞污調查包括廁所類型、分布特征、污染治理、排放和利用情況等。

5.2.2.3 畜禽養殖污染調查包括畜禽養殖類型及規模、糞污存儲、污染治理、排放和利用情況等。

5.2.2.4 水產養殖污染調查包括水產養殖類型及規模、污染治理、排放和利用情況等。

5.2.2.5 種植業污染調查包括土地利用類型、面積、耕作方式、施肥量等。

5.2.2.6 工業企業(含家庭作坊)廢水調查包括排污位置、污染物來源、污染類型、排放量、排放濃度、變化特征等。

5.2.2.7 生活和生產廢棄物調查包括河面及岸邊垃圾類型、堆放面積、堆放量等。

5.2.2.8 底泥淤積調查包括水體底泥厚度、顏色、主要污染物特征等。

5.2.2.9 其他污染問題調查包括水體植物腐敗等。

5.3 成因判定

根據現狀調查,分析水系特征(斷頭、滯流、過流、坑塘等),識別主要污染源(農村生活污水、農村廁所糞污、畜禽養殖污染、水產養殖污染、種植業污染、工業企業廢水、生活和生產廢棄物、底

泥淤積、其他污染問題等),判斷黑臭主要成因。

5.4 分級分類

農村黑臭水體宜分級管理、分類治理、分期推進。滿足下列條件之一的農村黑臭水體宜優先治理:

1)納入國家監管清單的;

2)群眾多次舉報或投訴,且經核實確認存在異味、顏色明顯異常任意一種情況的;

3)飲用水水源地保護區、重要濕地、自然保護區、清水通道維護區、太湖一二級保護區等生態環境敏感區和國家及江蘇省重要水體環境監測網斷面周邊 1km 范圍內的;

4)長度≥1500m,或水域面積≥15000m2 的;

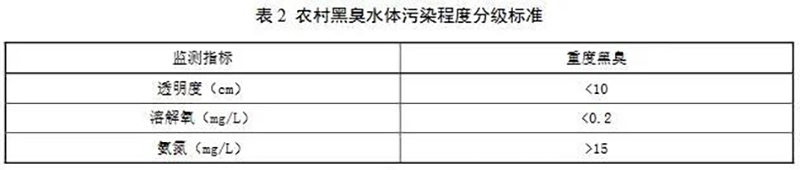

5)根據水質監測結果,污染程度屬重度黑臭的。水體的透明度、溶解氧、氨氮 3 項指標中 1 項指標 60%以上數據或不少于 2 項指標 30%以上數據達到表 2“重度黑臭”級別的,認定為“重度黑臭”,否則為“輕度黑臭”。

6 治理技術

6.1 基本原則

6.1.1 統籌規劃,協同推進

結合鎮村規劃,以國家和當地村莊整治、水污染防治等政策文件為指導,合理布局、科學設計,統籌安排各類資源,以農村黑臭水體治理為目標,協同推進農村生活污水治理、廁所革命、生活垃圾治理等農村人居環境整治提升工作。

6.1.2 管控先行,標本兼治

農村黑臭水體成因復雜,且具有季節性、反復性等特點,其治理工作既要滿足近期消除黑臭的目標,又要兼顧遠期水質穩定達標,應以管控措施為先行手段,控源截污、清淤疏浚為基礎技術,結合水系恢復、生態修復不同技術組合,多措并舉,綜合治理,長效運行。

6.1.3 因地制宜,經濟適用

綜合考慮鎮村自然地理因素、布局形態規模、基礎設施條件、環境改善需求、經濟社會發展水平等,合理制定農村黑臭水體治理方案,根據水體黑臭程度、污染原因和治理階段目標的不同,對治理方案進行技術經濟比選,有針對性地選擇適用的技術方法。

6.1.4 生態為本,循環利用

結合農村生活生產實際、農村生態文明建設,遵循綠色低碳生態理念,對造成水體黑臭的污染源,優先采取生態治理、資源化利用措施,審慎采取投加化學藥劑和生物制劑等治理技術,強化技術環境影響與安全性評估,避免對水環境和水生態造成不利影響和二次污染。

6.2 控源截污

6.2.1 一般規定

6.2.1.1 控源截污一般適用于所有農村黑臭水體治理,能有效控制污染物直接進入水體。

6.2.1.2 嚴禁未經處理的農村生活污水直接排放。

6.2.1.3 新(改、擴)建農村廁所應為無害化衛生廁所;現有農村廁所宜限期實施無害化改造。

6.2.1.4 嚴格畜禽養殖禁養區、限養區和養殖區管理。規模化畜禽養殖場(小區)應納入重點污染源管理。新建、改建、擴建的規模化畜禽養殖場(小區)應配套或協議配套與養殖規模和處理工藝相適應的糞污消納用地,配備必要的糞污收集、貯存、處理和利用設施;非法和不符合規范標準的規模化畜禽養殖場(小區)應限期清理整頓。

6.2.1.5 嚴格水產養殖禁養區、限養區和養殖區管理。依法拆除非法網箱圍網養殖。

6.2.1.6 嚴禁堤防管理范圍、灌排設施工程范圍內墾地種植。

6.2.1.7 清淤疏浚、設置攔截溝渠等涉灌排工程實施應取得有審批權的主管部門同意。

6.2.1.8 工業企業入河排污口的設置應取得有審批權的生態環境主管部門同意。限期清退非法設置的工業企業入河排污口。

6.2.2 農村生活污水治理

6.2.2.1 城鎮周邊和鄰近城鎮污水管網的行政村,宜將農村生活污水接入城鎮污水管網;不具備接管條件、居住相對集中且排放標準要求較高的行政村,宜采用相對集中處理的模式,將一定范圍內的農村生活污水統一收集后進行處理;居住相對分散或管網建設難度較大的行政村,宜采用分散處理的模式,就地就近對單戶或多戶生活污水收集后進行處理。

6.2.2.2 農村生活污水處理設施應符合 GB/T51347 的規定。

6.2.2.3 農村生活污水收集宜采用雨污分流的排水體制,和黑灰分離的入戶收集系統。

6.2.2.4 農村生活污水處理宜采用組合技術模式,包括預處理、生物處理、生態處理等單元。預處理包括隔油、除渣等技術。廚房污水宜經隔油池預處理。除渣設施可選用機械格柵、人工格柵或格網。

生物處理包括活性污泥法、生物膜法、膜生物法等技術。設計參數可參照 GB50014。

生態處理包括人工濕地、生態塘等技術。人工濕地設計參數可參照 HJ2005;生態塘設計參數可參照 CJJ/T54。

6.2.2.5 設計日處理能力≥500m3 的農村生活污水處理設施的水污染物排放執行 GB18918 的規定,并滿足地方環境保護的要求;設計日處理能力<500m3的農村生活污水處理設施的水污染物排放執行DB32/3462 的規定。

6.2.2.6 農村生活污水資源化利用時,應符合國家、行業和江蘇省地方標準的規定,不得造成環境污染。如進入農田灌溉渠道,應符合 GB5084 的規定。

6.2.2.7 農村生活污水處理設施中產生的柵渣、沉砂、浮油和污泥等應定期清理,妥善處理處置,不得造成環境污染。

6.2.3 農村廁所糞污治理

6.2.3.1 廁所糞污治理宜與農村生活污水治理一體化建設。當生活污水接入城鎮污水管網或相對集中處理設施時,廁所糞污和廚房污水、洗滌污水等其他生活污水宜分開收集,廁所糞污應先排入化糞池,再流入排水管,經污水處理設施集中處理后達標排放。

6.2.3.2 農村廁所糞污無害化衛生要求應符合 GB7959 的規定。

6.2.4 畜禽養殖污染治理

6.2.4.1 畜禽養殖宜構建種養結合、農牧循環模式。

6.2.4.2 非規模畜禽養殖場應配套堆糞場、糞污儲存池等,糞污宜分戶收集、集中處理。規模化畜禽養殖場(小區)應配套污染治理工程。畜禽養殖污染治理工程設計可參照 HJ497。

6.2.4.3 畜禽養殖糞污無害化處理應符合 GB/T36195 的規定。

6.2.4.4 液態糞污可采用預處理(格柵、沉砂池、固液分離等)、生物處理(厭氧生物處理、好氧生物處理等)、生態處理(人工濕地、生態塘等)、消毒等單一或組合單元進行處理。液態糞污處理后排放應符合 GB18596 的規定,并滿足地方環境保護的要求;再生利用于農田灌溉時應符合 GB5084 的規定。

6.2.4.5 固態糞污宜采用好氧堆肥(反應器、靜態垛式)技術進行無害化處理。

6.2.4.6 畜禽養殖糞污治理宜綜合利用,包括能源化、肥料化等方式。能源化利用適用于畜禽糞污便于收集至大型沼氣工程或生物天然氣工程的地方。畜禽糞污處理后沼氣發電上網或提純生物天然氣。

肥料化利用包括還田利用、生產有機肥等。畜禽糞污無害化處理后還田利用應符合 GB/T25246 的規定,且具有穩定且匹配的消納土地。畜禽糞污無害化處理后生產有機肥應符合 NY525 的規定。

6.2.5 水產養殖污染治理

6.2.5.1 水產養殖宜構建循環水養殖、鹽堿水綠色養殖、大水面生態養殖、稻漁綜合種養、魚菜共生等生態健康養殖模式。

6.2.5.2 根據水資源水環境承載能力科學布設網箱網圍,同步設置糞污、殘餌等水產養殖廢棄物收集和處理裝置。

6.2.5.3 水產養殖宜實施節水減排、循環利用改造,尾水處理宜采用生態溝渠、生態塘、人工濕地等生態處理技術。

6.2.5.4 水產養殖尾水處理后循環利用應符合 GB11607 等水產養殖用水標準;處理后排放應符合國家、

行業和江蘇省地方標準,其中封閉式養殖水體水產養殖尾水排放應符合 DB32/4043 的規定。

6.2.6 種植業污染治理

6.2.6.1 種植業污染宜采用“源頭減量-循環利用-過程攔截-末端治理”治理模式。

6.2.6.2 農村種植宜實施化肥、農藥減量增效。

化肥減量可采取測土配方施肥、調整化肥使用結構、改進施肥方式、有機肥替代部分化肥等方式。

農藥減量可采取高效低毒低殘留農藥替代高毒高殘留農藥、大中型高效藥械替代小型低效藥械、精準科學施藥和病蟲害統防統治等方式。

6.2.6.3 農田排水可采用過程攔截和末端治理等單一或組合處理模式。處理工程不應影響農田灌排。

過程攔截模式采用生態工程對農田排水的污染物進行吸附、沉淀、轉化和吸收利用,包括生態田埂、生態攔截帶、生態攔截溝渠等技術。生態攔截溝渠設計參數可參照 DB32/T2518。

末端治理模式通過對農田排水收集后進行處理與利用,包括生態塘、人工濕地等技術。生態塘設計參數可參照 CJJ/T54;人工濕地設計參數可參照《人工濕地水質凈化技術指南》(環辦水體函〔2021〕173 號)。

6.2.6.4 農業生產廢棄物秸稈宜資源化利用,可采取肥料化、飼料化、燃料化利用等方式。

6.2.6.5 農業生產廢棄物農膜宜通過標準地膜應用、專業化回收、資源化利用治理。

6.2.7 工業企業廢水治理

6.2.7.1 工業企業宜集中入園區,廢水經預處理達到集中處理要求后進入園區污水集中處理設施。

6.2.7.2 工業企業的廢水排放應符合國家、行業和地方標準。

6.2.8 生活廢棄物治理

6.2.8.1 農村黑臭水體周邊垃圾清理包括沿岸垃圾清理和水面漂浮物的清理。沿岸垃圾應徹底清理,水面漂浮物應長期清撈維護。

6.2.8.2 農村生活有機易腐垃圾宜資源化利用,無法就地資源化利用的垃圾可采用村收集、鎮轉運、縣處理的治理模式。農村生活垃圾處理可參照 GB/T37066。

6.3 清淤疏浚

6.3.1 清淤疏浚適用于翻泥、冒泡等內源污染負荷較重的農村黑臭水體污染治理。

6.3.2 清淤疏浚工程實施前,應開展底泥摸底性調查,切實掌握底泥分布特點和污染狀況,科學確定清淤范圍、深度和土方量,結合工程所在地水系規劃、水文氣象、交通航運、施工補給和施工障礙等情況,合理選擇清淤時期、安排清淤工程作業方法,減輕對水環境、水生態造成的影響。

6.3.3 農村黑臭水體清淤疏浚宜實施生態疏浚,生態疏浚施工可參照 DB32/T3258。

6.3.4 清淤疏浚可采取干法清淤和濕法清淤等方式。

6.3.4.1 干法清淤適用于溝渠清淤疏浚,通過臨時設置圍堰抽水清淤,包括泥漿泵等技術。干法清淤應科學建設擋水圍堰,避免泥水下泄污染下游水質。

6.3.4.2 濕法清淤適用于河湖清淤疏浚,包括絞吸式清淤船、抓斗式挖泥船等技術。

6.3.5 清淤疏浚過程應避免底泥擾動擴散,嚴禁大量高濃度泥水下泄,造成下游水質污染。

6.3.6 清出的淤泥應合理利用、妥善處置。

6.4 水系恢復

6.4.1 水系恢復適用于斷頭、滯流或緩流等水動力條件不佳的農村黑臭水體水質保持。

6.4.2 水系恢復工程實施前,應開展工程論證和方案比選,充分考慮地方自然條件、水利基礎等,結合水資源綜合規劃、流域綜合規劃、防洪規劃、治澇規劃、農村水利綜合規劃、農村生態河道整治規劃等,保證地方水量、水質及水生態安全。

6.4.3 水系恢復工程應符合相應的規范標準。

6.4.4 水系恢復可采用河道開挖、涵管溝通、圍埂堰壩拆除、小型引排水設施建設與改造等技術。水系恢復不應調水沖污,不宜隨意縮窄河道或裁彎取直。

6.5 生態修復

6.5.1 生態護岸

6.5.1.1 生態護岸一般適用于所有農村黑臭水體水質保持,能減少降雨徑流對河岸坡面侵蝕,減緩徑流污染入河。

6.5.1.2 生態護岸工程實施前,應開展工程論證和方案比選,充分考慮水體功能、水流特點、岸坡土質、岸坡坡度等自然和施工環境條件,選擇結構穩定、耐久性好、養護方便的護岸型式。

6.5.1.3 生態護岸可采用植物、木樁、石材(塊石、卵石等)、石籠、土工合成材料(生態袋、植被網等)、生態混凝土等單一或組合材料。

6.5.1.4 生態護岸工程設計與建設應符合相應的規范標準。

6.5.2 生態凈化

6.5.2.1 生態凈化一般適用于所有農村黑臭水體水質凈化與保持,通過生態系統的恢復與構建,持續去除水體污染物,改善生態環境和景觀。

6.5.2.2 生態凈化可采用人工濕地、生態浮島(浮床)、水生植物種植等技術方法。

6.5.2.3 水生植物根據生活方式和形態特征可分為沉水植物、浮水(葉)植物、挺水植物和濕生植物。

生態凈化工程植物的選擇應遵循以下原則:

1)宜選擇適應當地自然條件、收割與管理容易、經濟價值高、景觀效果好的本土植物;

2)宜選擇成活率高、耐污能力強、根系發達、莖葉茂密、輸氧能力強和水質凈化效果好等綜合特性良好的水生植物;

3)宜選擇抗凍、耐鹽、耐熱及抗病蟲害等較強抗逆性的水生植物;

4)禁止選擇水葫蘆、空心蓮子草、大米草、互花米草等外來入侵物種。

6.5.2.4 水生動物投放應合理搭配種類和數量。宜選擇本土動物,不應投放入侵動物。

6.5.2.5 生態凈化工程設計與建設應符合相應的規范標準。人工濕地設計參數可參照《人工濕地水質凈化技術指南》(環辦水體函〔2021〕173 號)。

6.5.3 水體增氧

6.5.3.1 水體增氧適用于溶解氧不足、水流緩慢的農村黑臭水體水質凈化與保持。

6.5.3.2 水體增氧設施應根據地方氣候、水體特征、預期溶解氧濃度、設備特性等因素選擇。水體增氧設施設置不應影響水體行洪或其他功能。

6.5.3.3 水體增氧可采用跌水、噴泉、射流等曝氣形式。噴泉和射流式不可用于重度黑臭水體,且水柱噴射高度不宜過高,避免形成氣溶膠或水霧,影響周邊環境。

7 效果評估

7.1 評估程序

7.1.1 農村黑臭水體完成治理后,實行縣級驗收、市級審核,省級對治理情況每年開展一次評估,終期對完成情況進行全面評估。

7.1.2 農村黑臭水體治理各項工程驗收應符合相應的規范標準,工程實施單位應于工程完工后 1 個月內向地方政府相關主管部門提交工程竣工證明材料,包括工程或措施的完工證明材料、工程實施記錄和整治前后相關影響材料。

7.1.3 省級有關部門可委托第三方機構評估,評估機構需對治理前后的情況做摸底調查,跟蹤各項治理措施實施進展情況,評估治理效果。

7.2 評估內容

7.2.1 感官特征

7.2.1.1 水體無異味,且顏色無異常(如發黑、發黃、發白等由于污水排入造成的水體顏色變化)。

7.2.1.2 水體無未經處理的污水直接排入。

7.2.1.3 水體內無明顯黑臭淤泥。

7.2.1.4 水體及岸邊無垃圾。DB 32/T ××××-××××

7.2.2 公眾評議

7.2.2.1 公眾評議調查對象為水體周邊半徑 500m 范圍內的居住村民、商戶等。

7.2.2.2 評議表可參考附錄 A 中表 A.2。

7.2.2.3 每個水體的調查問卷有效數量不宜少于 30 份,如不足 30 份,則不應低于影響范圍內村民和商戶戶數的 60%。

7.2.2.4 治理效果如評估為達標,滿意度(治理效果答復“非常滿意”或“滿意”的人數在被調查人數中的占比)應高于 80%。

7.2.3 水質監測

7.2.3.1 水質監測指標包括透明度、溶解氧、氨氮 3 項指標。

7.2.3.2 監測點宜沿水體每 200m-600m 間距設置,每個水體的監測點不應少于 3 個。

7.2.3.3 每月取樣 1 次,連續測定 12 個月。

7.2.3.4 治理效果如評估為達標,3 項指標中每 1 項均應優于表 1 閾值。

7.2.4 其他內容

水體長效管理機制建立情況。

8 長效管理

8.1 一般規定

農村黑臭水體排查治理宜采用地方政府為主、村民參與、市場運作的長效管理模式。

8.2 管控機制

8.2.1 管理機制

8.2.1.1 宜構建動態更新的農村黑臭水體排查管理機制。

8.2.1.2 宜建立縣級負責、鎮級監督、村級參與的農村黑臭水體常態化管理機制,落實每條黑臭水體責任主體。

8.2.3 監管機制

8.2.3.1 定期對農村黑臭水體開展水質監測。每年第三季度至少監測 1 次。監測指標及檢測方法、監測點布設及采樣要求見本文件 5.1.2.3。

8.2.3.2 有條件的地區可對農村黑臭水體采用信息化監管手段,包括遙感監測、水質在線監測、河道視頻監控、智慧管控平臺等。

8.3 運行維護

8.3.1 農村生活污水處理設施、生態凈化工程、增氧設備等工程設施設備的運行維護宜建立健全人員培訓、崗位責任、運行記錄、運行監測報告等制度,制定設施運行操作規程和事故預防與應急措施。

8.3.2 應制定水體保潔方案,配備保潔人員,定期清理沿岸垃圾、水面漂浮物。

8.3.3 人工濕地、生態浮島等涉及植物種植的治理技術應定期巡查,及時打撈植物殘體,選擇合適的季節進行植物收割,并根據實際情況進行水生陸生植物群落結構調整。

8.4 公眾參與

8.4.1 宜將農村黑臭水體治理納入村規民約,鼓勵村民和村集體投工投勞參與農村黑臭水體治理。

8.4.2 宜加強公眾監督,可采用水體兩岸立牌等手段公示水體治理單位、治理達標期限、長效管理單位等信息,方便公眾了解治理情況、反映維護情況。

8.4.3 宜加強公眾教育,可采用河道兩岸設立宣傳欄和宣傳標語等手段,引導公眾參與水體治理維護。

本文源自江蘇省生態環境廳 ,如有侵權請聯系刪除。